La nebulosa California nella costellazione di Perseo, ripresa dalle piazzole dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Credit: cortesia Alessandro Cipolat Bares per la Fondazione C. Fillietroz-ONLUS

La rubrica “Il cielo del mese” della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS è realizzata con il contributo della Fondazione CRT.

Dopo i mesi di luglio e agosto a pieno regime, con tante attività che hanno registrato il tutto esaurito, nel mese di settembre proponiamo al pubblico spettacoli al Planetario e visite guidate notturne in Osservatorio Astronomico solo all’interno del 32° Star Party a Saint-Barthélemy, la festa dell’astronomia più antica d’Italia, che si terrà da venerdì 27 a domenica 29 settembre.

Ci troverete comunque in giro per la Valle d’Aosta per altre iniziative come Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste, rassegna di iniziative culturali proposte dall’amministrazione regionale valdostana nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, e la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori.

Inizia l’autunno astronomico

L’istante dell’equinozio di autunno quest’anno cade domenica 22 settembre alle ore 14.42 dei nostri orologi. Il Sole, attraversando l’equatore celeste (proiezione dell’equatore terrestre sulla volta celeste), lascia l’emisfero celeste boreale ed entra in quello australe. In qualunque luogo del mondo il dì (la parte del giorno di 24 ore in cui il Sole è sopra l’orizzonte) ha praticamente la stessa durata della notte. Il termine “equinozio” deriva dall’espressione latina æqua nox, ossia “notte uguale (al dì)”.

Ed ora vediamo cosa ci riserva il cielo di questo mese.

La Luna

Le fasi lunari. Luna nuova martedì 3 settembre 2024, Primo quarto mercoledì 11, Luna piena (anzi, Superluna o Super Luna) mercoledì 18, Ultimo quarto martedì 24.

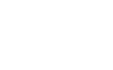

I momenti salienti dell’eclisse parziale di Luna visibile al mattino presto del 18 settembre 2024 da una località del centro Italia. Immagine generata il 20 agosto 2024 con il sito In-the-sky.org

L’eclisse parziale di “Superluna”. Come già si è verificato ad agosto, anche la Luna piena di settembre sarà una Superluna, un termine (assai diffuso dai media) con cui ci si riferisce alla fase di Luna piena che avviene quando il nostro satellite naturale si trova nei pressi del perigeo, il punto sulla sua orbita più vicino alla Terra.

La Superluna di mercoledì 18 settembre avverrà con il nostro satellite a 357.486 km dalla Terra, rispetto alla distanza media che è di 384.400 km: Tra le quattro Superlune di quest’anno questa sarà la seconda più vicina; secondo i calcoli dell’astronomo statunitense Fred Espenak il primato spetterà a quella di ottobre, che si porterà a 357.364 km dalla Terra. Con la Luna piena di novembre si concluderà la “serie”.

In effetti il disco della Superluna è leggermente più grande e brillante di quanto non sia in media, ma si tratta di variazioni praticamente impercettibili a occhio nudo. Il valore aggiunto per la Superluna di settembre sarà l’eclisse parziale, visibile anche dall’Italia. L’ombra della Terra proiettata nello spazio oscurerà un piccolo spicchio (intorno all’8% della superficie del nostro satellite) vicino al bordo ovest della Luna. Il fenomeno si verificherà attorno alle 4.15 del mattino del 18 settembre e durerà circa due ore e mezza, tenendo conto che verso le 6.00, ai primi bagliori dell’aurora, il cielo comincerà a schiarire.

Proprio alla Superluna è dedicato l’appuntamento proposto dal nostro centro di ricerca e cultura scientifica nell’ambito di Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste, che si terrà mercoledì 18 settembre alle ore 21.00 nel Prato del Convento delle Suore di San Giuseppe, in Aosta, accessibile al pubblico in questa speciale occasione. Per informazioni e prenotazioni, visitate il nostro sito web.

Congiunzioni della Luna con pianeti e stelle brillanti. Nelle prime ore del 10 settembre la Luna prossima al Primo quarto si avvicinerà alla stella Antares, la supergigante rossa al centro della costellazione dello Scorpione.

La figura mostra il cielo verso sud ovest alle 20.30 del 10 settembre, quando il nostro satellite naturale passerà vicino alla supergigante Antares, la stella più luminosa dello Scorpione. Immagine generata con il software Stellarium

Nella serata del 16 il nostro satellite naturale si avvicinerà al pianeta Saturno: la congiunzione sarà osservabile già in prima serata nella costellazione dell’Acquario, la stessa in cui il 21 agosto scorso è avvenuta l’occultazione del pianeta inanellato da parte del nostro satellite. Per coloro che in questa congiunzione di settembre desiderano vedere un avvicinamento maggiore tra i due corpi (che questa volta non culminerà in un’occultazione, ossia in una sovrapposizione tra i due) occorre osservare nella seconda metà della notte: attorno alle 4.00 Luna e Saturno saranno separati da meno di 6°.

La congiunzione tra Luna e Saturno all’interno dei confini della costellazione dei Gemelli la sera del 16 settembre. Elaborazione con il software Stellarium

Infine nella notte tra il 23 e il 24 settembre la Luna sarà vicina a Giove, il fenomeno è apprezzabile dalla mezzanotte in poi, quando i due oggetti saranno a una decina di gradi di altezza. Il 25 sarà vicina anche a Marte, trovandosi tra quest’ultimo e il gigante gassoso del Sistema Solare.

La cometa Tsuchinshan-ATLAS (C/2023_A3)

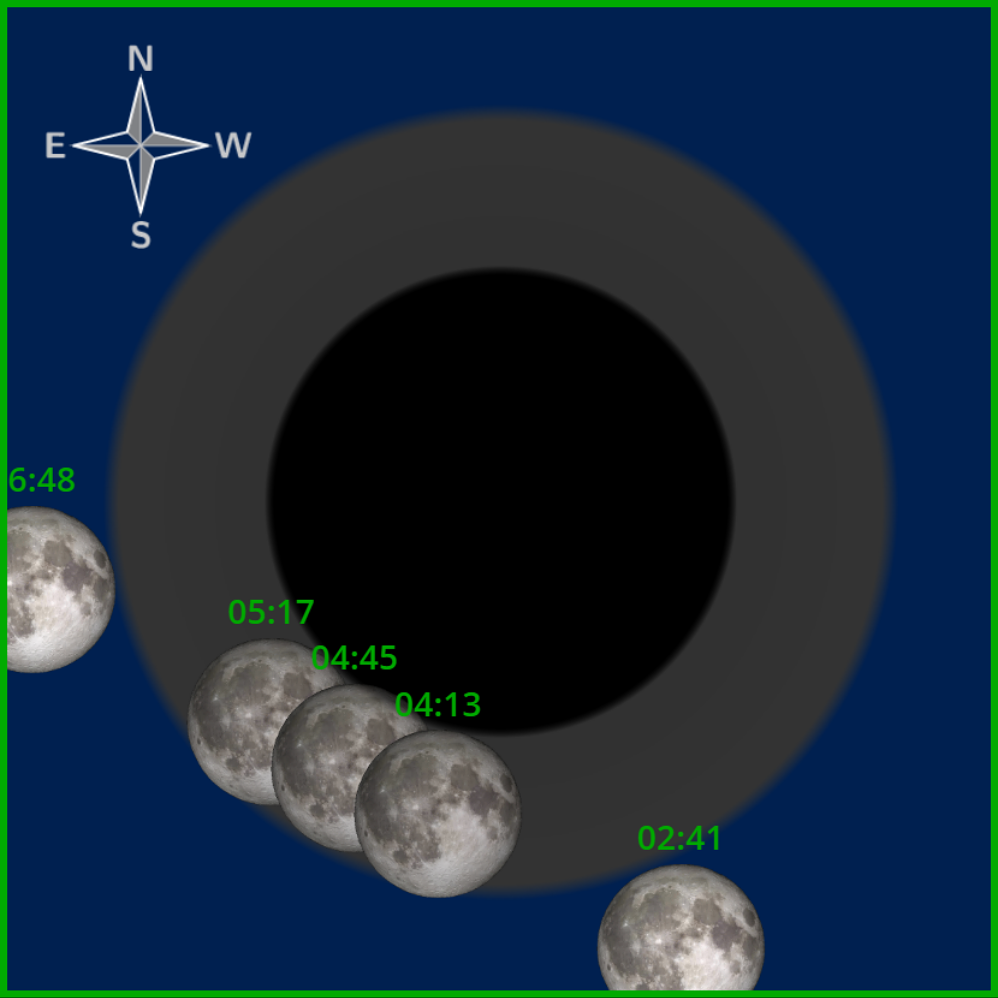

La posizione della cometa Tsuchinshan-ATLAS sopra l’orizzonte orientale all’alba del 30 settembre, vista da una località del centro Italia. Come si vede, ai primi chiarori la cometa non è molto alta sopra l’orizzonte. Elaborazione con il software Stellarium (http://stellarium.org)

La cometa, scoperta il 9 gennaio 2023 al Purple Mountain Observatory in Cina e individuata in contemporanea dal sistema automatico ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), un telescopio ubicato in Sud Africa, potrebbe essere osservabile dall’Italia in una ristretta finestra di alcuni giorni tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre.

La prudenza nelle previsioni di visibilità è doverosa: vediamo perché.

Il 25 settembre attorno alle 6.20, quando il cielo comincia a schiarire, da una località del centro Italia teoricamente la cometa dovrebbe essere visibile verso est alla modesta altezza di circa 4,5°.

Nei giorni successivi l’altezza dell’astro chiomato cresce lentamente, arrivando attorno ai 6° alle 6.20 del 30 settembre (vedi l’immagine qui sopra per riferimento); dato l’inizio del crepuscolo mattutino tende a ritardare, anche se di poco, il nucleo cometario, in quanto angolarmente più lontano dal Sole, dovrebbe essere visibile con minore difficoltà.

La coda della Tsuchinshan-ATLAS, che si svilupperà in direzione quasi opposta a quella del Sole, potrebbe essere osservabile prima che sorga il suo nucleo. Dato che è prevista una luminosità totale della cometa piuttosto elevata, non è escluso che attorno alle 5.00 del mattino si possa vedere almeno una parte della coda spuntare dall’orizzonte, seguita un’oretta più tardi dal brillante nucleo cometario, la cui levata dall’orizzonte teorico avviene attorno alle 5.30, con il cielo ancora buio.

Segnaliamo però che a giugno la cometa ha fatto registrare un calo di luminosità rispetto alle previsioni (a quanto pare dovuto a un improvviso decremento nella produzione di polveri), quindi non è detto che si possa contare su una coda appariscente. Ricordiamo che a gennaio 2007 fu difficile vedere la coda della cometa C/2006 P1 McNaught emergere dall’orizzonte, se non grazie alla tecnica fotografica. Le osservazioni in quel caso stabilirono che il nucleo raggiunse la magnitudine -5, ossia più luminoso del pianeta Venere!

All’incertezza legata alle condizioni osservative se ne aggiunge un’altra. Il 27 settembre la cometa raggiungerà il perielio, ossia il punto sulla sua orbita più vicino al Sole, alla distanza di 0.39 Unità Astronomiche, circa 58 milioni di km (1 Unità Astronomica, o U.A., corrisponde alla distanza media tra Terra e Sole e vale circa 149.600.000 km). Il passaggio di una cometa vicino al Sole, com’è noto, causa un’elevata sublimazione dei suoi ghiacci in grado di asportarne ingenti quantità di materiale dalla superficie, indebolendone la struttura. Le eventuali tensioni termiche potrebbero minacciare dunque l’integrità del nucleo cometario: a volte si verifica addirittura la distruzione del nucleo stesso, un fenomeno osservato diverse volte.

Per questi motivi riteniamo che annunciare che la Tsuchinshan-ATLA sarà “la cometa del secolo” non sia molto prudente.

Se la cometa sopravviverà al passaggio ravvicinato con il Sole, arriverà al punto più vicino alla Terra, il perigeo, il 12 ottobre. A occhio nudo potremmo vedere qualcosa di notevole, oppure quasi nulla!

Non ci resta che aspettare e… osservare quanto accadrà.

I pianeti

Ricordiamo che la visibilità dei pianeti può variare in base a diversi fattori, come la presenza di ostacoli lungo l’orizzonte, le condizioni atmosferiche e la propria ubicazione geografica. Le posizioni e la visibilità dei pianeti sono indicate per un cielo visibile dal centro Italia.

In ogni caso è consigliabile osservare da un luogo con cielo il più possibile scuro, lontano dalle luci della città.

Mercurio. Il 1° settembre sorge assieme a una piccola falce di Luna, cosa che può servire a identificarlo con maggiore sicurezza. Nella prima decade del mese il piccolo pianeta è visibile prima del sorgere del Sole, fino alle 7.00 circa. Il giorno 5 raggiunge la massima distanza angolare dal Sole (elongazione ovest). Verso fine mese Mercurio si avvicina progressivamente al Sole per cui risulta praticamente inosservabile. Il giorno 23 passa dalla costellazione del Leone in quella della Vergine.

Venere. Alla sera è visibile attorno alle 19.00 verso sud ovest, al crepuscolo. Nel mese, l’intervallo di tempo tra la sua apparizione nel cielo ancora chiaro prima del suo tramonto si allunga progressivamente dato che a fine settembre tramonta un’oretta dopo il Sole. Si muove per tutto il mese nella costellazione della Vergine per passare il giorno 30 in quella della Bilancia.

Marte. Visibile nella seconda parte della notte, il pianeta rosso all’inizio del mese comincia a farsi vedere attorno all’1.00 anticipando progressivamente nei giorni seguenti la sua levata, che a fine settembre avviene attorno alla mezzanotte. Il giorno 6 passa dalla costellazione del Toro a quella dei Gemelli.

Giove. Sorge una mezz’oretta prima di Marte, con cui, fino al 5 settembre, condivide la stessa costellazione, quella del Toro, in cui permane tutto il mese. A inizio settembre lo si scorge già poco dopo la mezzanotte, a fine mese già attorno alle 22.30. Inconfondibile per la sua luminosità, appare con un astro puntiforme di colore giallo chiaro. Basta già un binocolo per ammirare i suoi satelliti maggiori: Io, Europa, Ganimede e Callisto.

Saturno. Settembre è sicuramente il mese di Saturno, che a inizio mese sarà visibile a partire dalle 21.30, quando si trova già a un’altezza di una decina di gradi. L’8 settembre è in opposizione, ossia, visto dalla Terra, raggiunge sulla sua orbita una posizione opposta rispetto al Sole; in pratica, al tramonto di quest’ultimo, sorge dall’altra parte dell’orizzonte. Il pianeta inanellato sarà vicino alla Luna in fase quasi piena il giorno 17, consigliamo di mettersi in osservazione a partire dalle 21.30. Saturno rimane entro i confini della costellazione dell’Acquario per tutto settembre.

Urano. Si trova a una ventina di gradi a nord ovest di Giove. Sorgendo agli inizi del mese poco dopo le 22.30 il gigante ghiacciato appare visibile al binocolo o al telescopio per il resto della notte nella costellazione del Toro.

Nettuno. Come Saturno, anche il lontano pianeta ghiacciato raggiunge l’opposizione questo mese , il giorno 20, sorgendo quindi al tramonto del Sole, a una dozzina di gradi a sud est di Saturno. È visibile con il telescopio nella costellazione dei Pesci.

Stelle e costellazioni visibili nelle serate di settembre

Al termine del crepuscolo astronomico (che tecnicamente inizia quando il Sole raggiunge i 18 ° sotto l’orizzonte), comincia la cosiddetta “notte astronomica” (a inizio settembre attorno alle 22.00 e verso le 20.50 alla fine del mese).

A ovest osserviamo la stella Arturo che, sera dopo sera, si presenta a un’altezza progressivamente inferiore. La sua costellazione, il Pastore o Bootes, si trova vicina alla Corona Boreale. Più in alto è visibile Ercole.

La fascia zodiacale è visibile dalla Bilancia fino all’Ariete, che sorge attorno a mezzanotte. A sud est si può osservare il Pesce australe, con la suggestiva stella Fomalhaut, situata a venticinque anni luce da noi, che occhieggia bassa sull’orizzonte (ricordiamo che l’anno luce è la distanza percorsa da un raggio luminoso in un anno, equivalente a 9.460 miliardi di chilometri). Ma attenzione: nonostante il nome il Pesce australe non ha nulla a che fare con la costellazione zodiacale dei Pesci!

Verso nord est l’Orsa Maggiore (che contiene un famoso disegno di stelle, il Grande Carro) si presenta bassa sull’orizzonte, mentre Cassiopea è a destra della Stella polare, con Cefeo più in alto. Approfondiamo più sotto queste due costellazioni circumpolari.

Appena sotto Cassiopea troviamo la costellazione di Perseo, ben visibile già in prima serata. Oltre a essere la sede del radiante delle famose meteore di agosto, le “lacrime di San Lorenzo”, o Perseidi, questa costellazione ospita un oggetto del cielo profondo davvero affascinante: la nebulosa California. Si tratta di una nebulosa a emissione, formata soprattutto da idrogeno e da polvere interstellare, alla distanza di un migliaio di anni luce, ed è così chiamata per la sua forma che ricorda quella della penisola statunitense. Con un cielo buio NGC 1499 (il suo numero di serie nel New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, compilato nel 1888 da J. Dreyer, che raccoglieva circa 8.000 oggetti), si può già intravedere con un binocolo, anche se il suo aspetto diffuso e la bassa luminosità superficiale, dovuta alla sua notevole estensione, di circa 2,5°, la rendono ideale soggetto fotografico. Per questo l’abbiamo scelta per l’Astrocopertina del mese, immortalata dalle piazzole dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Sopra l’orizzonte orientale è osservabile il grande quadrato della costellazione di Pegaso, con l’ammasso globulare M15 a 34.000 anni luce da noi. Non lontano a nord-est sarà ben visibile la grande Galassia di Andromeda, o M31, in assoluto l’oggetto più distante osservabile a occhio nudo.

La Via Lattea domina ancora il cielo: attorno alle 22.30 sembra tagliare idealmente la volta celeste in due metà estendendosi dall’orizzonte sud, passando sopra la nostra testa e finendo a metà cielo verso nord.

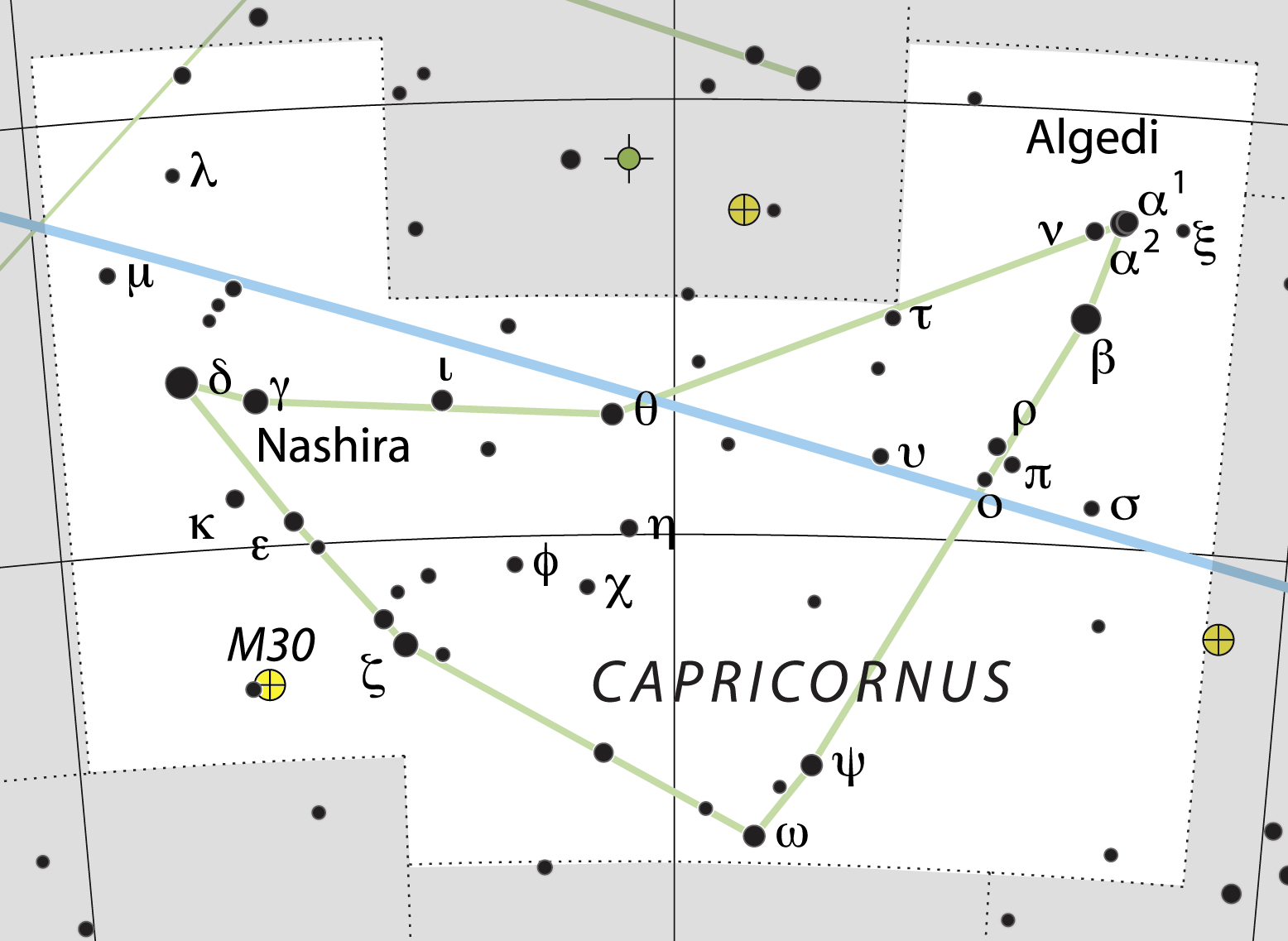

La costellazione zodiacale del mese: il sorprendente Capricorno

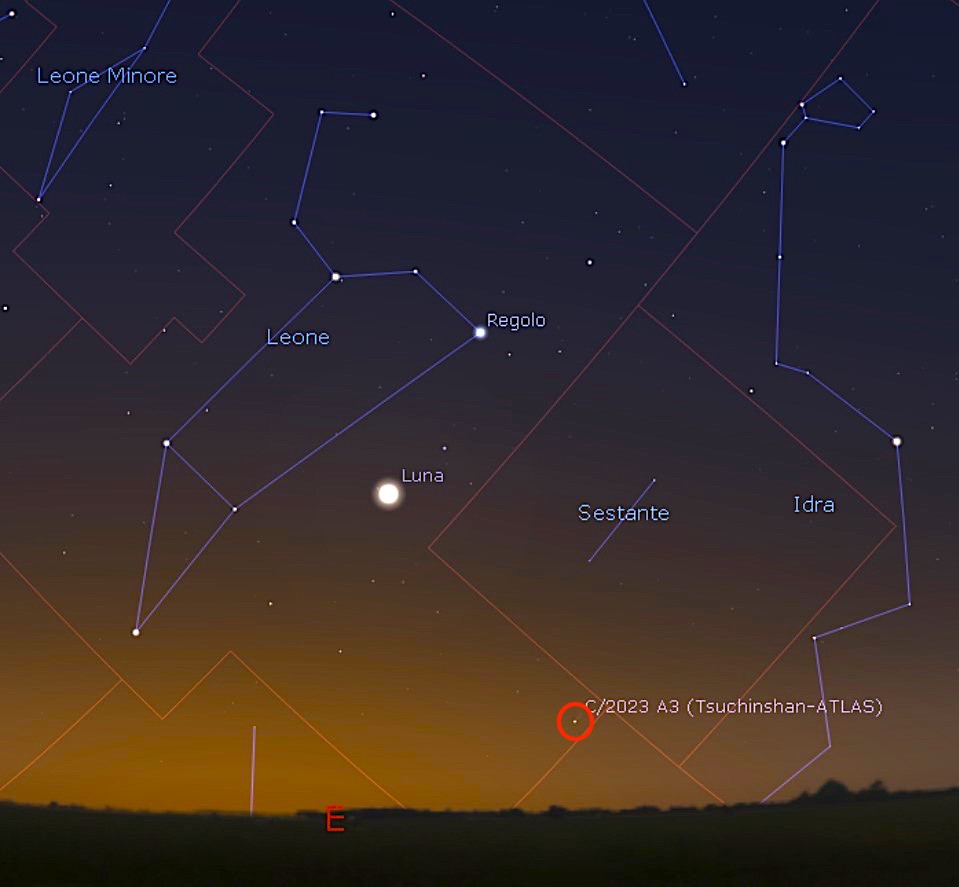

La costellazione del Capricorno. Credit: IAU and Sky&Telescope

Molti osservatori ritengono che questa costellazione sia una delle più difficili da riconoscere: anche noi siamo dello stesso avviso! Il mio consiglio è quello di partire da Altair, la stella più brillante nella costellazione dell’Aquila, che a nord presenta una stella vicina, Tarazed, Gamma Aquilae; individuate le due stelle, possiamo “scendere” verso sud di una ventina di gradi per incontrare un’altra coppia di stelle, Algedi e Dabih, le due corna del “pesce-capra”, come lo definivano i Babilonesi. Da lì è più semplice scendere lungo il corpo della capretta e quindi, proseguendo verso est, completare la figura giungendo alla coda di pesce.

Dal punto di vista astrofisico in questa costellazione sono proprio “le corna” ad essere sorprendenti, come ricorda il titolo di questa sezione. La stella Alfa, che rappresenta il corno più settentrionale, Algedi, dall’arabo Al-Jady, “la capra”, è una doppia percepibile a occhio nudo, in quanto le due componenti, Alfa 1, Prima Giedi, e Alfa 2, Secunda Giedi, sono separate da circa 6 primi d’arco (un quinto del diametro apparente della Luna Piena): chi è dotato di vista acuta riesce anche a vedere separate le due componenti. La cosa sorprendente è che, grazie a una combinazione casuale ma perfettamente bilanciata tra le rispettive luminosità e distanze, le due stelle hanno quasi la stessa luminosità apparente: questo le fa sembrare davvero simili alla nostra vista. In ogni caso, trovandosi in realtà rispettivamente a circa 100 e 700 anni luce da noi, escludiamo qualsiasi legame gravitazionale tra le due, data l’elevata distanza reciproca.

Si tratta quindi di un’ingannevole, seppur meravigliosa, stella doppia ottica.

Curiosamente, anche il secondo “corno” della capra, Dabih (Beta Capricorni), che si trova un paio di gradi a sud di Algedi, è una stella multipla, stavolta probabilmente fisica, con le due componenti principali Dabih Major e Dabih Minor (visibili già in un binocolo) separate da circa 20.000 Unità Astronomiche, ossia 3.000 miliardi di km, in altri termini quasi un terzo di anno luce. Una distanza enorme, su scala umana, ma probabilmente ancora in grado di permettere una reciproca influenza gravitazionale tra le due stelle: l’ipotesi è che compiano un’orbita una attorno all’altra in almeno un milione di anni.

Dabih Major è a sua volta una stella doppia composta da una stella gigante rossa e da una nana blu; le due orbitano con un periodo di quasi quattro anni a una distanza reciproca di circa 4 U.A. È davvero notevole pensare che anche la componente blu a sua volta è una binaria, le cui componenti orbitano a una distanza di un terzo di quella tra il Sole e Mercurio.

Dabih Minor è a sua volta doppia, composta da una stella gigante molto calda e da una nana gialla da cui sarebbe separata da non più di 30 UA. In totale abbiamo quindi almeno cinque stelle!

La distanza da noi di questa “famigliola stellare” è di circa 330 anni luce.

Le costellazioni che non tramontano mai: la coppia reale Cassiopea e Cefeo

La posizione delle costellazioni circumpolari Cassiopea e Cefeo il 15 settembre attorno alle 23.00 di ora legale estiva. Immagine generata con il software Stellarium

A settembre è possibile osservare al meglio la coppia reale rappresentata da Cassiopea e Cefeo, che nel mito greco rappresentavano rispettivamente il Re e la Regina dell’Etiopia. Attorno alle 22.30 si presentano affiancati, alti sopra alla Stella polare: Cefeo sembra una casetta rovesciata, con la punta del tetto verso il basso, mentre la sinuosa figura di Cassiopea assomiglia al numero “3”.

In Cassiopea troviamo una stella molto brillante, Rho Cassiopeiae, un raro esemplare di una categoria di stelle chiamate “ipergiganti gialle”. La sua massa è superiore di 40 volte a quella del Sole, mentre il raggio si aggira tra le 500 e le 800 volte rispetto a quest’ultimo. Tale incertezza sulle dimensioni deriva dal fatto che la sua distanza non è nota con sicurezza: se per diverso tempo è stata ritenuta circa 8.000 anni luce, misure più recenti l’hanno ridotta ad “appena” 3.500 anni luce. Si tratta in ogni caso di una distanza considerevole e se possiamo vedere comunque la stella a occhio nudo vuol dire che possiede una eccezionale luminosità, stimabile tra 300.000 e 500.000 volte quella del Sole. Le ipergiganti gialle, sono una categoria assai rara rispetto ad altre tipologie di stelle.

Cefeo è una costellazione interessante che contiene diverse stelle importanti. Delta Cephei è il prototipo delle stelle variabili pulsanti chiamate “cefeidi”, basilari nella storia della determinazione delle distanze stellari. Beta Cephei, Alfirk, è a sua volta la capostipite di una classe di stelle variabili anch’esse pulsanti, ma in modo più complesso delle Cefeidi. Gamma Cephei, Errai, sarà la prossima stella polare relativamente brillante (nel 4000 d.C.) per via del moto di precessione dell’asse terrestre che nel tempo fa migrare la sua direzione di puntamento sulla volta celeste. Questa stella è doppia e possiede un pianeta (battezzato Tadmor) che orbita attorno alla componente più brillante in poco più di due anni e mezzo.

Mu Cephei (conosciuta anche come Erakis o la Stella Granata di Herschel) è una supergigante rossa nella costellazione di Cefeo. Credit: Digitized Sky Survey 2, Association of Universities for Research in Astronomy

Infine non possiamo non citare Mu Cephei, una delle stelle più lontane visibili a occhio nudo, a circa 3.000 anni luce di distanza: si tratta di una supergigante rossa il cui colore rossastro, nonostante la sua debole luminosità apparente, è già percepibile a occhio nudo. È una stella enorme, con un raggio di più che varie stime collocano tra le 1.000 e le 1.400 volte quello del Sole: assumendo il valore maggiore, se fosse messa al posto del Sole i suoi strati più esterni arriverebbero ben oltre l’orbita di Giove, mentre l’orbita della Terra si troverebbe quasi nel suo centro, in altre parole il nostro pianeta sarebbe inghiottito dalla stella. Non sorprende che sia considerata la stella di maggiore dimensioni tra quelle visservabili a occhio nudo!

A cura di Paolo Recaldini, Andrea Bernagozzi e Davide Cenadelli